『ジャングル・ブック』ラドヤード・キプリング

ジャングル・ブック ラドヤード・キプリング著 三辺律子訳 岩波書店

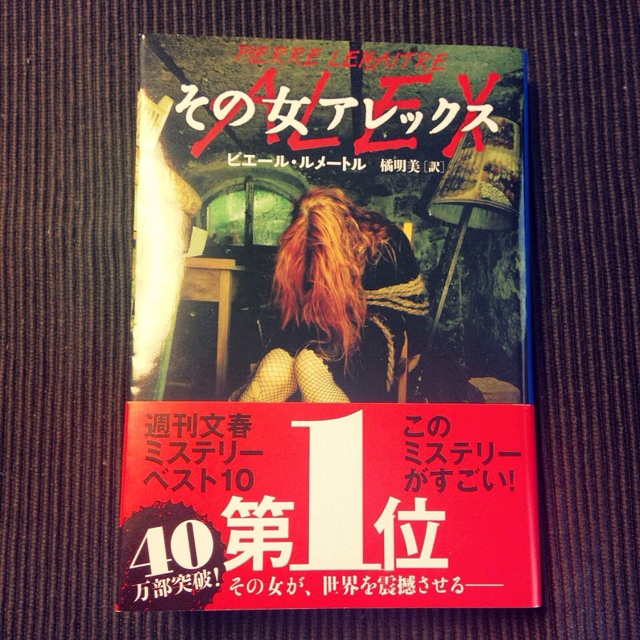

『その女アレックス』ピエール・ルメートル

何度もやってて、やっとリンクの貼り方おぼえた、、、。

さて、本屋大賞受賞作第3位までを読んでみよう企画!

ようやく、第1位のこちらまですべて読み終えました。6月入っちゃった〜。月日がたつのは本当にあっという間ですなぁ〜。

まずは、この史上初7冠達成という、昨年の超大型ミステリー『その女アレックス』の感想を。といってもすでにいろんなところで書きまくられているうえに、ネタバレできないという枷があるという非常に悩ましい作品。

どうやって書くかなぁと考える中で、そういえばわたしこのブログを誰にむけて書いているんだろうとじっくり考えてみた。本好きな人?海外文学好きな人?読書の幅を広げたいと思っている人?それもそうだし、いろいろあるんだけど、やっぱり一番はこれから読みたいと思っている人、興味を持っている人にむけて、書きたいと思っているのだと改めて考えた。

でもこの小説に関しては、これから読みたい人は本当に何も知らずに読むのがいいと思う。もうこれだけ宣伝されてしまった後だし、そもそも文庫の帯には「あなたの予想はすべて裏切られる!」なんてセンセーショナルな文言。きっと驚きの連続なんだろうなということは、もうわかっているだろう。でもそのくらいの情報で十分。あとは実際に読んで自分がどう思うかというものだと思う。

だから、今わたしは非常に苦しんでいるわけですよ。どうしよっかなーと。

これ以降は、このブログ読むことはおすすめしないけれど書いてみるか、それとも極限まで内容にはふれずに感想のみ書いてみるか・・・。いや後者ははてしなくむずかしい。

でもなにごとも挑戦か。

ここまで書いても、やはり本当に読みたい人はこのへんでやめてすぐに読みはじめたほうがいいと思う。でも読むのを迷っているひとにむけて、なるべく影響ない程度に書いてみます。

最初に言うけど、万人にすすめたい小説ではない。

わたし個人的には人にすすめたりはしないだろう。

自分は残酷なシーンとか、血で染まるような描写もわりと平気な方なので読めてしまったけれど、そういうものが苦手な人には絶対におすすめできない。

正直言うと途中まで、なんて悪趣味な小説だよ。これが7冠ってどんだけみんな残酷なものが好きなんだろうと、少々げっそりしてしまったことを打ち明けておく。

でもやっぱりそれだけじゃないから、こんなに評価されているのだった。

衝撃的衝撃的とあちこちに書かれているけれど、そしてたしかにそれは間違いじゃないけれど、その衝撃は全て同じ衝撃じゃない。受けるたびに違う色に変化していく。それが気になって読者はどうしても先へ進んでしまうだろう。そうなったらもう最後まで進むしかない。その覚悟はしてほしいと思う。

よし、おわり。

これだけで十分だ。

あ、あともう少し書けるとしたら、捜査を進める刑事のほう。

身長145cmというかわいそうなハンデの持ち主カミーユ警部と、とびきりオシャレだけどイヤミのない部下ルイ、それから気づけば誰かにたかっているどケチのアルマン。この三人があーだこーだやり合いながら捜査を進めていく。この3人がいるから凄惨な物語も息つくひまを与えてくれる。3人とも(ルイはゆいいつけっこうマトモだけど)個性豊かで、人間としてどうなんだよと思ってしまうキャラがよい。

そして最後に、文春文庫から同じ著者の第1作目『死のドレスを花婿に』が文庫化されている。

ここでカミーユ警部の過去が明らかになっているのかと思ったけれど、そうではないらしい。こちらの方が先に書かれたものだけど、特に物語はつながってないようなので、アレックスの次に読んでも問題ないそうです。アレックスが好きだった方はこちらも好きかも、、、。たぶん、、、。

長くなってしまったけれど、ここでちょっとまとめを。

本屋大賞翻訳部門第3位まで、5作品6冊読んで感想を書いてきましたが、個人的に一番好きだったのはやはり2位の『ハリー・クバート事件』

ツイン・ピークスの再来!『ハリー・クバート事件』 - 旅する読書灯 (自分の記事)

文句なく楽しめたエンタメ作品だった。

3位の三作も甲乙つけがたく、どれも楽しかったし、読んでよかったと思えるもの。1位だけはもう一度読みたいとは思わないけど、、、でも1位にふさわしい圧倒的な衝撃度でした。

2015年本屋大賞の翻訳部門は、比較的だれでも楽しめるエンターテイメント作ばかりで、海外文学苦手な方にもここから入ればいいんじゃないと胸をはって言えるラインナップだと思う。文章やプロットは完璧ではないかもしれない。でも読んで楽しい。はっきりそう思う小説たちだった。それでいいじゃないですか。だって読書って娯楽だもん。

『火星の人』アンディ・ウィアー

『氷』アンナ・カヴァン

『雪を待つ』ラシャムジャ

人生初のチベット文学でした。

はじめて読んだのがこの本で、すごくよかったと思う。

すごく素直な本だったから。

初めて手にとったとき、素晴らしい装丁だなぁと思った。

そして『雪を待つ』というタイトル。「ある雪の日、ぼくは文字と出会った」という帯文。これは買ってから気づいたけど、カバーをめくるとすごく素敵な山村の絵地図が。これだけでもう胸ときめくでしょう。

物語は、主人公の幼少期と、村を出てからの青年期の2部構成。前半は本当に牧歌的で、村に学校が出来るところからはじまり、主人公が村を出て行くところまで、そこまでたいした事件がおこるわけでもなくのんびりと描かれる。だけど、その村の様子がものすごく魅力たっぷりに描かれていて人々がいつも四つ辻に集まり、長老のじいさんの昔話を聞くところや、子どもたちがミルク飴という飴を手に入れるために必至で行動するところなど、読んでいてすごく気持ちがなごむ。日本も昔はこうだったんだろうなぁと想いを馳せてしまう。

わたしはなんとなくチャン・イーモウの『初恋の来た道』を思い出した。チャン・ツィイーかわいかったよなぁ、、、(過去形)

でも後半はがらりと雰囲気が変わる。

主人公と、幼なじみでラマの化身となったにもかかわらず、途中で失踪してしまったニマ・トンドゥプが再会し、過去を振り返るような形で語られる場面や、主人公の独白のような形でたんたんと心境を吐露していたりする。故郷も争いが絶えなくなり、終止不穏な様子が浮き上がってくる。

わたしはこの後半部分、すごくおもしろいと思った。

こちらが期待するようには全然物語は動いていかず、なんとなく物語として不安定なまま、着地してしまったような感じはたしかにあるのだけど。

でも、主人公のどこまでもうじうじと後ろ向きな様子(!)や、文明にどんどん流されていってしまう他の登場人物たちはみんなすごく人間ぽくて、前半だけだったらおとぎ話のようだったけれど、後半があることによって失われていくものへの哀愁やどうしようもない切なさが増すような気がした。

最後の方で主人公の幼なじみの女の子が言う

「あたしたち大人にならなければどんなに楽しかったでしょうね」

という言葉。

すんごいしみました。

チベットの文明進化のスピードは本当に早くて、日本の比ではなかったそうで、この前半部分だって日本では戦後すぐくらいの様子だけれど、チベットではほんの20数年前。20数年のあいだにすごいスピードで入ってくる文明に人間は翻弄されてしまうんだろう。

電気や電子の力は、便利だけれど、あまり使いすぎると心を疲れさせてしまうのだよなぁ。

なんてことをしんみり考えながらも、チベット、、、この目で見てみたい!と本気で行きたくなりました。とりあえずトゥクパ(チベットのうどんのような麺。家庭の味??)は食べたい!